Neckarland, Schwäbische Alb, Schwarzwald

Die Entdeckung der Cairns in Schmie

Die Sommerhälde

Walter Haug

Der Text und die Abbildung stammen aus dem Buch

„Die Entdeckung Deutscher Pyramiden“, Cernunnos Verlag, Seite 129-139

mit freundlicher Genehmigung von Walter Haug

Die Sommerhälde von Schmie und ihre Grabkammern - eine riesige Fels-Nekropole wie Etrusker sie bauten?

Man braucht nur die Karte des Stromberg-Heuchelberg-Naturparks aufzuschlagen und schon entdeckt man die wunderschönsten Pyramiden akribisch verzeichnet, natürlich als Steinbrüche mit seltsamen großen Halden darin, die den ganzen Felsraum ausfüllen. Auf diese Weise fand ich den flächenmäßig größten Cairn, die Kruschhälde bei Sulzfeld am Beginn des Prozessionsweges, aber auch das größte Ensemble einzelner Cairns, die Sommerhälde am Rand der Gemeinde Schmie südlich von Maulbronn, mit der wir diese Route beenden.

Maulbronn mit seinem bedeutenden Kloster und exakt auf dem 49. Breitengrad liegend muß schon in der heidnischen Vorzeit eine zentrale Bedeutung gehabt haben, denn nicht weit entfernt erstreckt sich die größte und gewaltigste Fels-Nekropole überhaupt, am Rand der einstigen Steinhauergemeinde Schmie. Wie der gewundene Rücken eines Drachen ragen nicht weit entfernt die Hügel der Hambergkette, die genau entlang des 49. Breitengrads verlaufen, und verleihen der geheimnisvollen Stätte den Zauber einer uralten Harmonie von Landschaft und Mythos.

Der „Bruch" im Häplinswald, tschech. habr „Hainbuche", habrina „Weißbuchengehölz", der sich hoch überm Schmietal ca. einen Kilometer hinzieht ist als „Steingrube" in der Flurkarte eingetragene dieselbe Bezeichnung, wie sie schon auf  Forstkarten des 13. Jh. auftaucht. Die „Steingrube" im Gewann Sommerhälde und den Steinbruch in der Hamberghälde von Schmie hält der Dorfchronist für sehr alt. Jedenfalls sollen sie möglicherweise schon zum Bau des Klosters im Nachbarort Maulbronn im 12. Jh. beigetragen haben. Dort steht in Stein graviert, daß ein „Conradus von Schmye" eine steinerne Wendeltreppe erstellte. Als Zeitraum kommt die Regentschaft des Abts Johannes VI., Burrus (Burrer?) von Bretten (1491-1503) in Frage. Schaut man sich allerdings an, welch gewaltiger Felsausbruch dazu angelegt worden sein soll, um die paar Steine dafür zu bekommen, so glaubt man eher an einen Witz, als an historisch ernst zu nehmende Fakten. Denn die Nachfahren der einstigen Steinbruchbetreiber in der Steingrube, die Familie Walter, erzählte uns, daß die „Halden" schon immer dort standen, und daß ihr Steinbruch, ganz am Ende des Areals und leergeräumt wie ein regulärer Steinbruch, nichts mit diesem riesigen Komplex aus mehrere Stockwerke hohen Steinhügeln zu tun hat. Im Gegenteil, da die „Halden" schon immer da waren, benutzte man sie, um auf ihren Kuppen den Abraum in Form von Lehm abzuladen. Den kann man auch noch heute dort feststellen. Es ist also ausgeschlossen, daß diese „Halden" durch ihre Steinbruchtätigkeit entstanden.

Forstkarten des 13. Jh. auftaucht. Die „Steingrube" im Gewann Sommerhälde und den Steinbruch in der Hamberghälde von Schmie hält der Dorfchronist für sehr alt. Jedenfalls sollen sie möglicherweise schon zum Bau des Klosters im Nachbarort Maulbronn im 12. Jh. beigetragen haben. Dort steht in Stein graviert, daß ein „Conradus von Schmye" eine steinerne Wendeltreppe erstellte. Als Zeitraum kommt die Regentschaft des Abts Johannes VI., Burrus (Burrer?) von Bretten (1491-1503) in Frage. Schaut man sich allerdings an, welch gewaltiger Felsausbruch dazu angelegt worden sein soll, um die paar Steine dafür zu bekommen, so glaubt man eher an einen Witz, als an historisch ernst zu nehmende Fakten. Denn die Nachfahren der einstigen Steinbruchbetreiber in der Steingrube, die Familie Walter, erzählte uns, daß die „Halden" schon immer dort standen, und daß ihr Steinbruch, ganz am Ende des Areals und leergeräumt wie ein regulärer Steinbruch, nichts mit diesem riesigen Komplex aus mehrere Stockwerke hohen Steinhügeln zu tun hat. Im Gegenteil, da die „Halden" schon immer da waren, benutzte man sie, um auf ihren Kuppen den Abraum in Form von Lehm abzuladen. Den kann man auch noch heute dort feststellen. Es ist also ausgeschlossen, daß diese „Halden" durch ihre Steinbruchtätigkeit entstanden.

Überhaupt kann die Steingrube nur sehr wenig zum Klosterbau geleistet haben, denn der Steinbruch „Lauster gleich hinter dem Klosterbau am Rande von Maulbronn, von der Hauptstraße leicht zu erreichen, und die anderen Steinbrüche im Maulbronner Tal lieferten schnell beizuschaffende Steinquader in hervorragender Qualität und Quantität, was das enorme Volumen und die schwindelerregende Bruchtiefe beweist. Der Steinbruch ist, wie alle regulären Steinbrüche, komplett ausgeräumt. Warum also 3 km nach Schmie hochfahren?

Auf Steinquadern der Maulbronner Klosterkirche erscheinen aber auch Steinmetzzeichen in Form heidnischer Runen. Nun weiß man, daß schon im 7. Jh. o. C. die Alemannen ihre Runen zugunsten der römischen Schrift aufgaben. Wie sollen die Runen 500 Jahre überlebt haben, wenn in der Frühzeit des Christentums alles Heidnische ausgerottet wurde? Bekannterweise ist unser heutiges Wissen über die Runen den Archäologen und Altertumsforschern zu verdanken die Runen verzierte Kultsteine der Wikinger erforschten. Im 12 Jh durfte es aber in Südwestdeutschland keine Erinnerung mehr an fast 500 Jahre zurückliegendes heidnisches Schrifttum gegeben haben. Wo stammen also die Runen auf den Bausteinen her? Hat man hier nicht den Beweis, daß man zur Bausteingewinnung auf schon bestehende, mit heidnischen Schriftzügen verzierte Steinmonumente zurückgriff, die nur aus heidnischer Zeit und vermutlich aus Schmie stammen durften, wo der für den Bau verantwortliche Conradus herkam?

Auf Steinquadern der Maulbronner Klosterkirche erscheinen aber auch Steinmetzzeichen in Form heidnischer Runen. Nun weiß man, daß schon im 7. Jh. o. C. die Alemannen ihre Runen zugunsten der römischen Schrift aufgaben. Wie sollen die Runen 500 Jahre überlebt haben, wenn in der Frühzeit des Christentums alles Heidnische ausgerottet wurde? Bekannterweise ist unser heutiges Wissen über die Runen den Archäologen und Altertumsforschern zu verdanken die Runen verzierte Kultsteine der Wikinger erforschten. Im 12 Jh durfte es aber in Südwestdeutschland keine Erinnerung mehr an fast 500 Jahre zurückliegendes heidnisches Schrifttum gegeben haben. Wo stammen also die Runen auf den Bausteinen her? Hat man hier nicht den Beweis, daß man zur Bausteingewinnung auf schon bestehende, mit heidnischen Schriftzügen verzierte Steinmonumente zurückgriff, die nur aus heidnischer Zeit und vermutlich aus Schmie stammen durften, wo der für den Bau verantwortliche Conradus herkam?

Trotz der vom Ortschronisten vermuteten sehr frühen Anfänge als Steinhauerdorf im 12. Jh. wird Schmie als reines Bauerndorf geschildert, das seither keine Steinbruchtätigkeit mehr verzeichnet und erst 1816 den ersten Steinhauer  und Maurer urkundlich aufführt. Nach einer Konjunktur, die 1878 bereits überschritten war, dauerte die Arbeit in den Steinbrüchen der Umgegend noch bis zur Jahrhundertwende. Dabei kann eigentlich nur der Steinbruch in der Hamberger Halde der große Industriesteinbruch gewesen sein, der einst bis zu 100 Steinhauer beschäftigte. Auf seinem restlos ausgeräumten Areal befindet sich heute ein Fußballplatz und das ganze riesige Loch wird derzeit mit Müll aufgefüllt. Auf die Idee würde man bei der Steingrube keinesfalls kommen, denn die ist schon hermetisch mit diesen Steinhügeln ausgefüllt. Man kann nur ahnen, daß auch in der Hamberger Halde einst steinerne Monumente standen, die nun restlos vernichtet sind.

und Maurer urkundlich aufführt. Nach einer Konjunktur, die 1878 bereits überschritten war, dauerte die Arbeit in den Steinbrüchen der Umgegend noch bis zur Jahrhundertwende. Dabei kann eigentlich nur der Steinbruch in der Hamberger Halde der große Industriesteinbruch gewesen sein, der einst bis zu 100 Steinhauer beschäftigte. Auf seinem restlos ausgeräumten Areal befindet sich heute ein Fußballplatz und das ganze riesige Loch wird derzeit mit Müll aufgefüllt. Auf die Idee würde man bei der Steingrube keinesfalls kommen, denn die ist schon hermetisch mit diesen Steinhügeln ausgefüllt. Man kann nur ahnen, daß auch in der Hamberger Halde einst steinerne Monumente standen, die nun restlos vernichtet sind.

In der Gemeindechronik wird 1895 im Ruitbrunnen an der Gemeindegrenze zu Lienzingen ein Schuttplatz des Steinbruchpächters Velte ausgewiesen. Das heute Sandgrube genannte Gelände ist also eine historisch einwandfrei belegte Abraumdeponie, die man schwerlich mit den Gebilden in der Steingrube vergleichen kann, die Archäologen irrtüm1icherweise als ummauerte Schutthalden verstehen, in Wirklichkeit aber die größten Megalith-Monumente der europäischen Vorzeit sind. Die in der Dorfchronik angeführten Gemeindeparzellen, welche von der Gemeinde an Steinbruchfirmen verpachtet wurden, decken sich in keinem Fall mit denen, die in der Steingrube von Schmie festzustellen sind. Die Steingrube war, jedenfalls seit den Zeiten, da Akten geführt wurden, niemals regulärer Steinbruch - einzige Ausnahme: Ein schmaler Zipfel am östlichen Ende des Areals, der um die Jahrhundertwende von dem Steinhauer Wilhelm Metzger ausgebeutet wurde. Heute ist dieser Steinbruch völlig leergeräumt Eine Pferdekoppel befindet sich auf dem topfebenen Gelände, sowie eine Feldscheune.

Hier in der Steingrube von Schmie werden auch die letzten Zweifel bezüglich der Existenz von Pyramiden in Deutschland ausgeräumt. Die Hälden dort sind das besterhaltenste und vom Eindruck her überwältigendste, was das Land am 49. Breitengrad zu bieten hat.

Die Cairns der Steingrube sind sogar besser erhalten als die große Stufenpyramide von Sternenfels. Hier sind sogar wunderbar erhaltene Einzelheiten zu erkennen, wie sie bis dahin in dieser Form bisher noch nicht an Hälden zu entdecken waren, nämlich das deutlich erkennbare Portal der sogenannten „Schmiede” (Bild 140), das man in der Form mit Pfeilern und Architrav (leider durchgebrochen) durchaus mit ähnlichen am Megalith-kulturellen Stufencairn von Barnenez (Bild 141) vergleichen kann.

Die Pforte ist sichtbar tief verschüttet. In etwa einem Meter Tiefe stößt man zwischen den Pfeilern auf Mauerwerk. Der Zugang ist also zugemauert, was auch bei den Grabgängen von Barnenez der Fall war. Hier haben es allerdings die

Besitzer erst vor etwa 30 Jahren gemacht, um spielende Kinder vor Unfällen zu schützen.

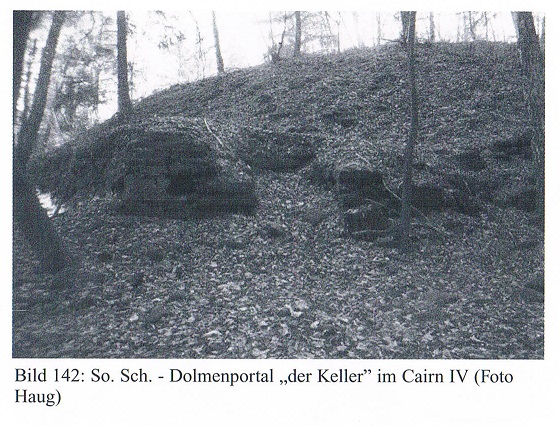

Besitzer erst vor etwa 30 Jahren gemacht, um spielende Kinder vor Unfällen zu schützen. Einst wurde diese Dolmenkammer zur Aufbewahrung und zum Schleifen der Steinmetz-Werkzeuge verwendet, deshalb der Name. Ein weiterer Zugang findet man am Cairn daneben, auch hier wieder auf der Nordseite des Bauwerks, direkt an einer der Ecken (Bild 142), der sogenannte „Keller".

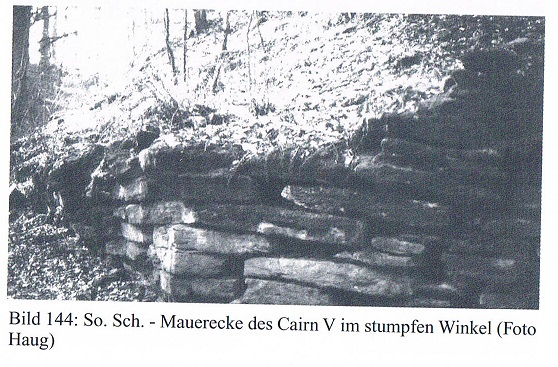

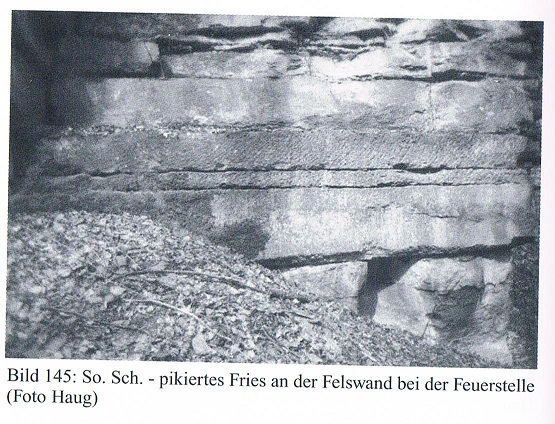

Ehrlich gesagt ärgerte ich mich, als ich die Wilden von Schmie entdeckte, denn während ich an der Zwerchhälde die Basis-Mauer mühsam mit Hacke und Spaten freilegen mußte, begegneten mir in Schmie bei der ersten Besichtigung überall diese Bruchsteimnauern auf Schritt und Tritt an jedem der noch stehenden inneren Cairns, teils zwar eingestürzt, zum großen Teil jedoch bis Hüft- und Schulterhöhe intakt. Das Auffallendste was einem begegnet, sind die recht großen Fassadenplatten und Ecksteine eines Cairns, die in genau dem stumpfen Winkel zugehauen sind, wie der Eckwinkel beträgt. Wären es Hangstützmauern irgendeiner Abraumhalde, hätte man sich schwerlich die Mühe gemacht, diese Steine derart exakt und winkelgenau zuzuhauen. Welches Gewicht diese Felsplatten darstellen ist ein ganz anderes Kapitel. Überall findet man dekorativ pikierten Fels, Spitzungen, die z. T. wie ein Zackenfries über die Felswand ziehen, über Dutzende von Metern erstrecken sich die Bruchsteinmauern oder brechen die kompakt geschichteten Steinlagen durch den Humus der Grabhügel und Steinwälle.

Ich fühlte mich geradezu in einen Märchenwald längst vergangener Zeiten versetzt. Wie durch ein Labyrinth führt der schmale Weg am Fuß der hoch aufragenden, baumbewachsenen Steinmonumente entlang, weitet sich nur an manchen Stellen zu Plätzen. Grillstellen zwischen den Grabruinen laden hier die Besucher zum Verweilen ein -ein Angebot das der archäologisch Interessierte sicher gerne nutzen würde, nur handelt es sich um Privatgelände, und die Besitzer haben allen Grund, um ihr kleines Idyll zu fürchten. Der durch die Grabhügel sich windende, beiderseits von Mauern flankierte Weg ist schon seit 1551 als die „Häldengasse" bekannt, die ebenso wie die Steingrube, die Sommer- und Hamberghalde im Lagerbuch dieses Jahres aufgeführt ist. Vermutlich war man sich der Schönheit des Ortes und seines  idyllischen Weges bewußt, so daß seit dem 12. Jh. kein Raubbau mehr an den Pyramiden stattfand und die Häldengasse einigermaßen unbeschadet die Zeitläufte überstehen konnte.

idyllischen Weges bewußt, so daß seit dem 12. Jh. kein Raubbau mehr an den Pyramiden stattfand und die Häldengasse einigermaßen unbeschadet die Zeitläufte überstehen konnte.

Die Häldengasse führt immer wieder zu und auch eine große Strecke entlang eines ständig höher aufragenden Walls, den man erklimmt und von dem man einen atemberaubenden Blick in einen steilen abfallenden Abgrund jenseits der Grabhügel, auf ein wunderbar idyllisches Tal hat. Von dort unten erscheint dieser Wall gewaltig hoch und unglaublich steil. Bestände der Wall tatsächlich nur aus Schutt, dürft er keineswegs mehr diese Steilheit besitzen. Der mehr als 20m breite und 4-8m hohe Wall umspannt den Grabkomplex auf seiner  ganzen Länge von —700m und grenzt ihn optisch zu diesem kleinen Tal hin ab-, in dem die Schmie sich leise windet. An manchen Stellen des Walles, besonders am großen Platz, erkennt man, wie er aus gewaltigen rechteckigen Blöcken aufgestapelt ist, die so groß sind, daß die Besitzer sie herausgerissen und zu Sitzgruppen angeordnet haben.

ganzen Länge von —700m und grenzt ihn optisch zu diesem kleinen Tal hin ab-, in dem die Schmie sich leise windet. An manchen Stellen des Walles, besonders am großen Platz, erkennt man, wie er aus gewaltigen rechteckigen Blöcken aufgestapelt ist, die so groß sind, daß die Besitzer sie herausgerissen und zu Sitzgruppen angeordnet haben.

Die heutigen Besitzer erzählten uns auch eine alte Sage, daß nämlich von ihrem Steinbruch, der Steingrube, ein alter Geheimgang zum benachbarten, etwa 2 km entfernten Lienzingen führen würde.

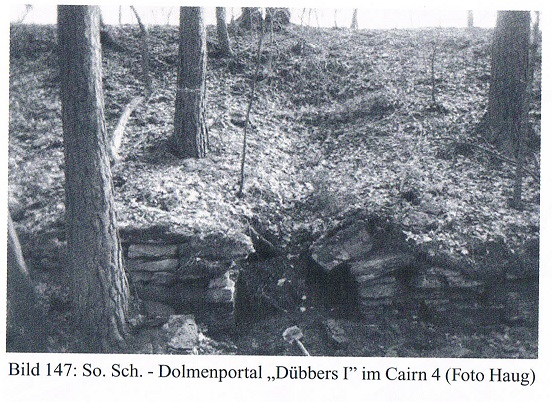

Als unser Vereinsvorstand Volker Dübbers am 1. und 2. April 2000 jeweils eine vermutete Grabkammer in diesem „Wall" entdeckte, war es an der Zeit, diese Einschätzung zu überdenken. Ich vermaß daraufhin das Gelände und kam auf insgesamt 20 steinerne Grabhügel, aus denen die Nekropole besteht, 10 allein am Rand des Areals, die also zu diesem umgrenzenden Wall zusammengebaut sind. Damit haben wir wiederum eine megalithische Bauweise vor uns,  die wir vom Cairn von Barnenez her kennen und auch beim Kadavercairn von Kürnbach wiederentdeckt haben: Das Aneinanderbauen verschieden großer Cairns, allerdings völlig neu in einer so großen Zahl.

die wir vom Cairn von Barnenez her kennen und auch beim Kadavercairn von Kürnbach wiederentdeckt haben: Das Aneinanderbauen verschieden großer Cairns, allerdings völlig neu in einer so großen Zahl.

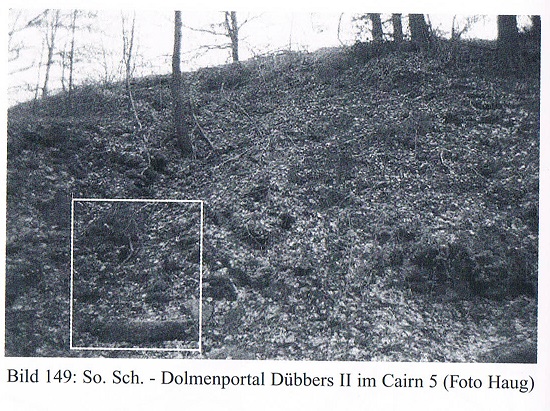

Hier in Cairn 4 befindet sich das Portal zur Dolmenkammer Dübbers I, deren Seitenwände wiederum aus großen glatten Felsplatten aufgebaut sind, deren Deckplatten jedoch zu einem großen Teil durchgebrochen scheinen. Die Dolmenkammer Dübbers II in Cairn 5 besticht durch zwei Reihen gleichmäßig großer rechteckiger Orthostaten, auf denen der dicke Deckstein sitzt und die an der Schmalseite gerade Randabtiefungen zeigen, welche nur durch einen Flachmeißel angebracht worden sein können. Ein Hinweis auf eisenzeitliche Entstehung. Das Format dieser langen schmalen Felsplatten erinnert an die Deckplatten der Todtenhöhle in der Sommerhälde von Kürnbach. Ein gleichmäßig kalter und muffiger Luftzug dringt aus dem Innern der langen Kammer. Gibt es Verbindungen zu weiteren Gängen? Es muß noch viele weitere Portale geben, Indizien dafür gibt es genug.

Volker Dübbers setzte sich mit dem Architekten und Steinbruchspezialisten Burrer in Verbindung und ließ sich die Kammern begutachten. Burrer kam, da er bis dato keine Ahnung von Dolmenkammern in Cairns hatte, zu der Hypothese, es handle sich um Abwasserkanäle der Steinbruchbetreiber. Da beim Steinebrechen in tiefere Schichten immer wieder Grundwasser aus dem Fels zutage tritt, war man einst gezwungen, das Wasser abzupumpen und aus dem Gelände abzuleiten. Jedoch führen diese Kammern keineswegs durch die Bauwerke hindurch und sie führen auch kein Wasser. Im Gegenteil, die Kammern sind bis fast unter die Decke mit Steinen und Geröll verrammelt, weshalb sie kein Wasser ableiten können. Aller Wahrscheinlichkeit nach sitzen diese Kammern wie auch in Kürnbach auf einer dicken Schotterterrasse, die diese Aufgabe auch heute noch zuverlässig übernimmt. Eine genehmigte Tiefengrabung könnte leicht diesen Nachweis liefern. Aus der Dorfchronik und den Gemeindeakten ist überdies bekannt, daß zum Abfluß des Wassers die Steinhauer Brüstle und Velte 1894 Dolen aus Zementröhren hergestellt hatten. In der Bretagne, besonders im Cairn von Barnenez, waren die meisten der Kammern ebenfalls mit Geröll und gesetzten Steinen verrammelt, überwiegend noch in der ursprünglichen Situation, um die Gräber zu schützen. Deshalb kann man davon ausgehen, daß auch unsere Grabkammern noch ungestört sind.

Sogar Eingänge zu Grabkammern, die auf halber Höhe der Bauwerkseiten liegen, können wir uns vorstellen, denn immer wieder begegnen uns an den inneren Cairns schmale, z. T. auch breite Rampen, die an den Bauwerken hochführen, jedoch nicht bis hinauf zur Kuppe, sondern unterhalb enden. Es sind also keine Auffahrten, die dazu gedient haben sollen, den Schutt auf die Halden zu befördern, wie Kritiker meinen - das schließt sich einfach aus - sondern Treppen, die direkt zu Grabkammern geführt haben dürften. Große Felsplatten an diesen Steilen sind ein Hinweis, daß dort Kammern zum Einsturz gebracht worden sind. Damit hätten wir also möglicherweise steinerne Stufenpyramiden vor uns, in denen die Toten sogar in zwei Stockwerken übereinander bestattet wurden. Eine fachgerecht durchgeführte Grabung könnte diesen Nachweis erbringen. Von den Etruskern oder anderen prähistorischen Hochkulturen Europas ist mir aber kein einziges Beispiel eines mehrstöckigen Tumulus bekannt.

Sogar Eingänge zu Grabkammern, die auf halber Höhe der Bauwerkseiten liegen, können wir uns vorstellen, denn immer wieder begegnen uns an den inneren Cairns schmale, z. T. auch breite Rampen, die an den Bauwerken hochführen, jedoch nicht bis hinauf zur Kuppe, sondern unterhalb enden. Es sind also keine Auffahrten, die dazu gedient haben sollen, den Schutt auf die Halden zu befördern, wie Kritiker meinen - das schließt sich einfach aus - sondern Treppen, die direkt zu Grabkammern geführt haben dürften. Große Felsplatten an diesen Steilen sind ein Hinweis, daß dort Kammern zum Einsturz gebracht worden sind. Damit hätten wir also möglicherweise steinerne Stufenpyramiden vor uns, in denen die Toten sogar in zwei Stockwerken übereinander bestattet wurden. Eine fachgerecht durchgeführte Grabung könnte diesen Nachweis erbringen. Von den Etruskern oder anderen prähistorischen Hochkulturen Europas ist mir aber kein einziges Beispiel eines mehrstöckigen Tumulus bekannt.

Schaut man sich an, wie dieser Wall aus verschieden hohen und breiten Einzelbauwerken auf den zuvor gestuften Hang gesetzt wurde, erkennt man, welche Perfektion die Erbauer schon damals in Urzeiten erreicht haben. Damit wird auch dem letzten begreiflich, daß hier mit wahnsinnig viel Aufwand und Mühe 100.000e, ‚wenn nicht Millionen von Tonnen Gestein in einer architektonischen Meisterleistung unserer Vorfahren aufgetürmt wurden.

Schaut man sich an, wie dieser Wall aus verschieden hohen und breiten Einzelbauwerken auf den zuvor gestuften Hang gesetzt wurde, erkennt man, welche Perfektion die Erbauer schon damals in Urzeiten erreicht haben. Damit wird auch dem letzten begreiflich, daß hier mit wahnsinnig viel Aufwand und Mühe 100.000e, ‚wenn nicht Millionen von Tonnen Gestein in einer architektonischen Meisterleistung unserer Vorfahren aufgetürmt wurden.

Schmie gehört heute zum Zabergäu, früher allerdings gab es einen eigenen Schmiegau. In diesem Gau - erstmals im 8.Jh. als „smecgowi" erwähnt - siedelten Kelten, die offenbar slawisch sprachen, also Veneter. Der Ortsname läßt sich nur aus dieser Sprache her sinnvoll erklären. Die konventionelle Deutung vom mittelhochdeutschen Wort „smiegen" meint, daß das namensgebende Bächlein sich anschmiegen würde. Eine kuriose Vorstellung. Glaubwürdiger ist der Verweis auf das tschechische Wort „smyk", das (Holz-)Riese bedeutet, eine dem Mythos zugehörige Gestalt. Bekannt ist ja, daß sowohl Kelten als auch Slawen Göttergestalten in Holzform aufstellten und verehrten. Der Holzriese nun ist zu makabrer Berühmtheit gelangt, denn die Römer überliefern eine grausige Sitte der Kelten. Kriegsgefangene wurden in diese menschenförmigen Holzkäfige gesperrt und während eines Ritus bei lebendigem Leib verbrannt. Von daher könnte auch ein Bezug zum mittelhochdeutschen Wort smiechen „rauchen" und auch zum Schmied bestehen, dessen Esse ja immer qualmt.

Zu dieser kultischen Bedeutung paßt auch das Stiergehörn im Schmier Ortswappen, dessen Herkunft völlig unerklärlich ist. Der schon besprochene Stierkopf der Ochsenburger Sommerhälde fällt uns ein. Und passend zum Thema förderten gerade die Ausgrabungen des ‚jungsteinzeitlichen" Ringwalls auf dem Auberg bei Bruchsal eine große Zahl von Aterochsenhömern zutage (von daher der Name des Berges?), die bevorzugt an den zahlreichen Toren des Festungswerkes angebracht waren und denen man auch gerne einen totemistischen Charakter unterstellt. Also gab es schon damals (4800 v. Chr.) Rinder züchtende (Proto-)Kelten auf hochgelegenen Oppida. Die Verwandschaft des Wortes smyk zu slow. smert (dt. Schmerz) = Tod und smertka = Todesgöttin stellen den Bezug der ursprünglichen Gaubezeichnung zu der gefundenen Nekropole her. Der für sein Bächlein namensgebende Schmie-Gau war demnach einst von genauso hoher kultischer Bedeutung, wie der Kraichgau mit seinen vielen Felsgräbern gewesen sein muß. Den Stammsitz seines untergegangenen Adels darf man auf dem nahen Burgberg östlich von Lienzingen suchen, wo die Reste der „Alten Burg" - ein typisches Oppidum - als keltische Abschnittsgräben auf der Hügelkuppe erhalten sind.

Die Eppinger Linie verläuft hier jenseits des Schmietals im Wald nach Süden auf Mühlacker zu. Es scheint, daß der Prozessionsweg auch hier noch nicht zu Ende ist, denn auf der Linie gelangt man an der Sternschanze vorbei alsbald auf die Anhöhe oberhalb Östringens, wo man vom Waldrand eine berauschende Aussicht über die Landschaften hat. Nicht weit entfernt vom Wallwerk eben an diesem Waldrand ist ebenfalls ein kleiner Steinbruch zu finden, der Östringer „Scherrkessel", der komplett mit „Halden" ausgefüllt ist.

Der Text und die Abbildung stammen aus dem Buch

„Die Entdeckung Deutscher Pyramiden“, Cernunnos Verlag, Seite 129-139

mit freundlicher Genehmigung von Walter Haug

Farbfotos: Daniela Parr